Sanità, volontariato, guerra: il ruolo della donna

Sanità e filantropia

La nascita della sanità

Sanità:

-

Indica un insieme complesso di strutture, attività, istituzioni. Chiama in causa un discorso sul sapere scientifico e sulla specificità delle competenze.

-

Non si riferisce più solo alle cure di cui necessita un individuo, ma riguarda l’ambiente, la popolazione, la prevenzione, l’igiene.

-

Implica una divisione tra personale specializzato e utenti.

-

Diventa, ampliandosi, un settore dell’economia (si fa risalire a un articolo di Arrow del 1963 la nascita dell’economia della sanità come disciplina autonoma nel campo delle scienze economiche).

-

Si articola su interventi pubblici, amministrativi e gestionali di grande rilievo e sulla creazione di luoghi (l’ospedale e le altre strutture sanitarie) e pratiche specifiche (diagnosi, trattamento, prevenzione).

Il triage come esempio dell’articolazione della cura su un modello gestionale-militare.

-

È un termine francese che significa «cernita, smistamento». Già adottato durante le guerre napoleoniche si diffonde durante la Prima Guerra Mondiale.

-

Si tratta di un sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni secondo classi di urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità delle lesioni riportate e del loro quadro clinico.

-

Per estensione, la tecnica del triage viene utilizzata per smistare gli utenti che chiedono un servizio agli operatori designati.

-

Oltre, dunque, a stabilire nei Pronto Soccorso la priorità di accesso alle cure sulla base non dell’ordine di arrivo, ma della priorità delle condizioni cliniche, viene utilizzato in casi in cui i mezzi e il personale specializzato siano insufficienti, per es. in quelli che la Protezione Civile definisce casi di calamità, disastri o di grandi eventi.

-

In situazioni straordinarie, tipiche della medicina delle catastrofi, il triage è volto a salvare il maggior numero di persone, dovendo a volte scegliere di dispensare le cure solo a chi ha più probabilità di sopravvivere.

I cambiamenti che segnano la nascita e lo sviluppo della sanità possono essere letti insieme ai mutamenti che marcano il passaggio dalla carità alla filantropia. Quest’ultima è, infatti, una forma di assistenza organizzata, ma anche un approccio pedagogico e, più in generale, un aspetto dell’umanitarismo ottocentesco. È legata agli sviluppi del capitalismo e ai cambiamenti nel mondo del lavoro.

Il passaggio dalla carità alla filantropia

Michel Foucault descrive il modo in cui nell’età classica (fase cruciale di passaggio dal tardo Medioevo alla rivoluzione industriale) lo «spazio sociale della filantropia si oppone a quello della carità». Questo contrasto non nasce soltanto come differenziazione del mondo laico dal mondo cristiano, ma anche come «struttura di discontinuità morale e affettiva». Tale aspetto è significativo per comprendere i cambiamenti che avvengono tra la fine dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento: essi si instaurano, infatti, sul modello d’inclusione-esclusione descritto da Foucault.

«Lo spazio sociale della malattia è frammentato secondo una specie di economia dell’abnegazione, cosicché il malato non può più interessare ogni uomo, ma soltanto coloro che appartengono al suo ambiente: vicinanza nell’immaginazione, prossimità nei sentimenti».

La filantropia, «che distribuisce i malati secondo territori d’appartenenza separati, si oppone a un campo omogeneo, in cui ogni miseria si rivolge a ogni uomo secondo l’eventualità – sempre abbandonata al caso ma sempre significativa – del proprio passaggio».

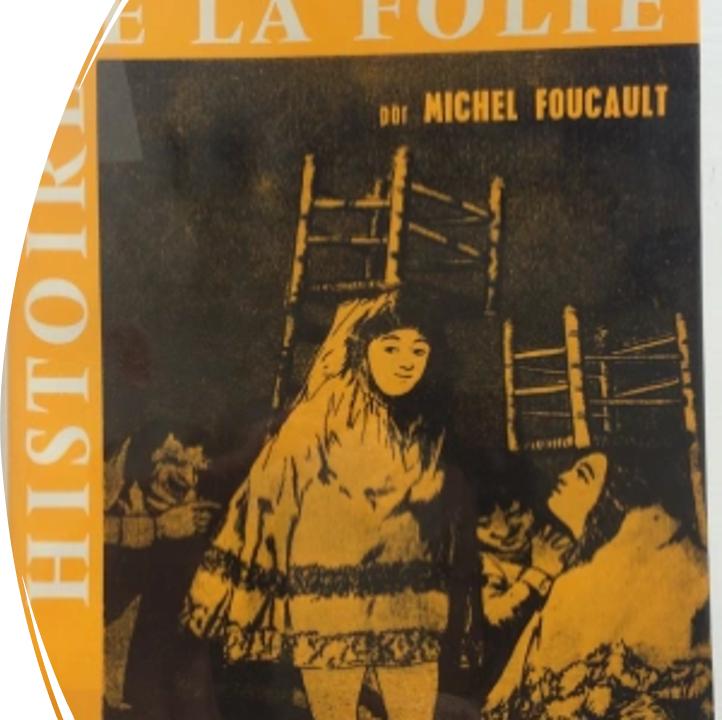

Cfr. M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, BUR, 2024, p 589

Histoire de la folie à l’âge classique (la prima edizione francese esce nel 1961, la prima traduzione italiana nel 1963 con il titolo Storia della follia nell’età classica) studia le separazioni che caratterizzano la modernità, specialmente quella tra ragione e follia.

Centrale nella trattazione è la fondazione per decreto, nel 1656, dell’hôpital général luogo d’internamento per folli, ma anche per poveri e criminali. Forme di assistenzialismo, esclusione, controllo e repressione si intersecano, infatti, in questa istituzione.

Una delle declinazioni della filantropia, che influenza la pedagogia e le pratiche sociali, è il volontariato.

-

Si tratta di una prestazione volontaria e gratuita a favore di categorie di persone vulnerabili e che hanno bisogno di aiuto e di assistenza.

-

Può trattarsi di un’opera svolta per far fronte a emergenze occasionali oppure come servizio continuo.

-

Questo tipo di assistenza è caratterizzato da un approccio amministrativo e gestionale.

-

Il tema del volontariato si interseca con quello del lavoro di cura svolto, tradizionalmente, dalle donne: si tratta di occuparsi delle necessità fisiche, psicologiche, emotive e di sviluppo di altre persone.