Sanità, volontariato, guerra: il ruolo della donna

Numeri e composizione della Croce Rossa

Durante la II guerra d’indipendenza italiana, il 24 giugno 1859, una delle battaglie più sanguinose dell’Ottocento ha luogo a San Martino e Solferino, vicino al Lago di Garda. Trecentomila soldati di tre eserciti (Francese, Sardo-Piemontese e Austriaco) si scontrano provocando circa centomila fra morti, feriti e dispersi. È a seguito di questa battaglia che nasce in Dunant, filantropo svizzero, l’idea di creare una squadra di infermieri volontari la cui opera potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa.

In occasione del Convegno di Ginevra del 1863 (26-29 ottobre) nacquero le società nazionali di Croce Rossa, la quinta a formarsi fu quella italiana. Nella 1a Conferenza diplomatica di Ginevra che terminò con la firma della Prima Convenzione di Ginevra (8-22 agosto 1864) fu sancita la neutralità delle strutture e del personale sanitario.

Il fondatore della Croce Rossa Italiana è il medico milanese Cesare Castiglioni e il primo Comitato italiano è nato il 15 giugno 1864 a Milano.

La Croce Rossa Italiana mobilita per la Prima guerra mondiale, dai vari Comitati Regionali, 3.837 ufficiali e circa 16.100 uomini di truppa, a cui si aggiunsero le Infermiere Volontarie mobilitate per un totale di 7.320 unità (alcune stime parlano di 10.000 a fine 1918), dalle circa 4.000 all’inizio del conflitto sotto la guida della Duchessa d’Aosta, moglie di Emanuele Filiberto, duca d’Aosta, comandante della III Armata.

Nel corso del conflitto ci fu un importante rinnovamento nella composizione sociale della Croce Rossa: se nel 1915 le volontarie erano per lo più appartenenti alla medio-alta borghesia, vicine agli ambienti accademico-caritatevoli, durante il conflitto aumentò anche la partecipazione da parte di donne dei ceti più popolari.

Cfr. Sanità Grande Guerra – Banca dati dei servizi sanitari italiani nella Prima Guerra Mondiale https://www.sanitagrandeguerra.it/index.php/sanita-in-guerra/cri.

Per quanto riguarda il personale militare, l’entità è difficilmente quantificabile, in maniera specifica all’interno delle cifre generiche relative alla truppa e ai sottoufficiali. Molto spesso la qualifica di infermiere, portantino o aiutante di sanità era “estesa” a militari aggregati alle unità di soccorso in rimpiazzo momentaneo, o in funzione di inserviente o, come molto spesso accade durante le guerre, in convalescenza, in attesa di rientrare al corpo.

Cfr. Note storiche sugli infermieri durante la Prima Guerra Mondiale.

Il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (in sigla II.VV.-C.R.I.) è la componente esclusivamente femminile della Croce Rossa Italiana , nonché un corpo ausiliario delle forze armate italiane.

La fondazione del Corpo risale ufficialmente, al 9 febbraio 1908, con l’inaugurazione della scuola, presso l’Ospedale Militare del Celio, sotto l’alto patrocinio della Regina Elena. I primi corsi per Infermiere Volontarie risalgono all’anno scolastico 1906-1907 quando Sita Meyer Camperio, sostenuta da altre nobildonne milanesi come Rosa Curioni De Marchi e Matilde Visconti di Vimodrone, istituisce il primo corso a Milano presso il Palazzo d’Igiene. L’iniziativa si diffuse rapidamente in altre città – Genova, Firenze, Bologna, Modena, Palermo. Già nel dicembre del 1908, in occasione del devastante terremoto calabro-siculo, centoventi infermiere volontarie, provenienti da tutta l’Italia, parteciparono ai soccorsi alla popolazione.

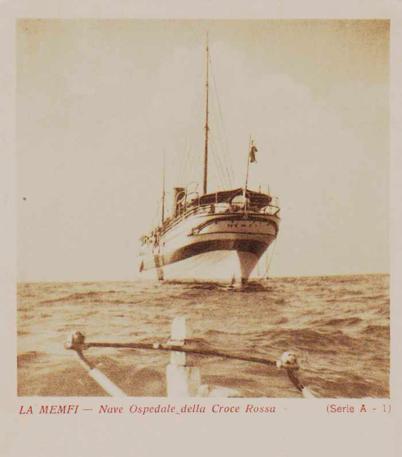

Dall’ottobre del 1911 al marzo del 1912, in occasione della Guerra Italo-Turca, circa sessanta Infermiere Volontarie si alternarono sulla Nave Ospedale Menfi; tra loro la Duchessa Elena d’Aosta. Questo fu il primo intervento di donne italiane, in ambito sanitario, all’interno di un’operazione di guerra.

Se già a fine Ottocento esistevano infermiere volontarie è con la Grande Guerra che si struttura un vero e proprio sistema sanitario-assistenziale-militare.

Alla vigilia del Primo Conflitto Mondiale, la regina Elena, consapevole che, per ragioni di sicurezza non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, nell’aprile del 1915 affidò l’incarico alla Duchessa [Elena] d’Aosta, moglie di Emanuele Filiberto, duca d’Aosta e Comandante della Terza Armata.

Vediamo chiaramente la commistione tra ambito assistenziale e militare se pensiamo che questo incarico fu considerato «una scelta particolarmente indovinata in quanto […] la Duchessa era già una “veterana” della guerra di Libia». Equiparata al grado di Generale e sulla scia degli stessi dettami di Florence Nightingale, la duchessa Elena intraprese una ristrutturazione degli ospedali gestiti dall’Associazione.

Cfr. Alessandro Gualtieri, La Grande Guerra delle donne, Mattioli 1885, 2012.

Dunque, se, da una parte, le donne vengono inserite nel sistema maschile delle gerarchie militari, dall’altra, il loro intervento continua a essere letto in modo volontaristico-caritatevole. In questo senso possiamo parlare di un meccanismo che è al contempo di inclusione ed esclusione. Tale aspetto è particolarmente accentuato nel ruolo delle donne nella ‘missione civilizzatrice’ che costituisce l’apparato ideologico delle guerre coloniali.